10-1 |

磁場中超伝導体が示す原子スケールの電荷の偏り

|

拡大図(50KB) |

||

|

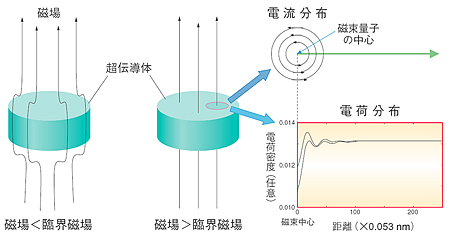

| 磁場下に超伝導体を置くと、磁場は反発されますが、さらに強い磁場をかけると、磁場は量子化され、循環電流を伴った渦糸(磁束量子)として超伝導体内に入ることが知られています(図10-1)。これは、超伝導が巨視的な量子現象であるという最も際立った証拠であり、多くの研究者の興味を引いてきました。一方、この磁束量子は、超伝導の工学への応用を考える際、極めて重要な役割を果たします。これは、超伝導体に電流を流すと、磁束量子はローレンツ力を受け、それを抑止する力がない場合は、運動を始めますが、この時、磁束量子内にある超伝導に参加していない電子も運動するため、電気抵抗を生み出し、ひいては超伝導自体を崩壊させてしまうことがあるからです。こうして、この磁束量子の運動を如何にして防ぐかということが、超伝導コイルにより超高磁場を発生させる場合など、超伝導の工学的応用の場面において極めて重要な課題となっているのです。 1986年に、高温超伝導体が発見されましたが、その転移温度は、従来型超伝導体と比べて極めて高いことから、その工学的応用への期待は強く、磁束量子の構造を調べる基礎研究も盛んに行われてきました。しかし、これまで、第一原理計算(実験結果や経験的パラメータを極力含まず、原子核や電子等の構成要素だけの情報から固体等の物性値を計算する)による電子レベルからの研究は少なく、電子間相互作用等の効果を考慮した磁束量子内の微視的な電子状態は、その計算の難しさのため、ほとんど研究されてきませんでした。しかし、高温超伝導体の磁束量子の芯(超伝導が壊れている領域)はとても小さく、数nm程であり、電子構造そのものが磁束量子の性質を知る上で重要な役割を果たすことが指摘されていました。計算科学技術推進センターでは、この高温超伝導体の磁束量子内の電子状態を明らかにし、その運動をミクロな電子レベルから解明することを目指し、第一原理計算を行い、磁束量子内に原子スケールの電荷の偏りが生じることを見出しました(図10-1右下図)。これは、一様な物質内では、普通、クーロン相互作用により、電荷の偏りはエネルギー的に不安定とする常識に反しているだけでなく、磁束量子が磁場だけでなく、同時に電荷までも閉じ込める性質があるということを意味しています。上記の発見は、すぐに超伝導の工学的応用に反映されるものではありませんが、超伝導体の磁束量子の電子レベルからの理解により、今後、そのダイナミクスの本質が解明されることが期待できます。 |

| ●参考文献 M. Machida et al., Friedel Oscillation in Charge Profile and Position Dependent Screening around a Superconducting Vortex Core, Phys. Rev. Lett., 90, 077003 (2003). |

| ご覧になりたいトピックは左側の目次よりお選びください。 |  |

| たゆまざる探究の軌跡−研究活動と成果2004

Copyright(c) 日本原子力研究所 |