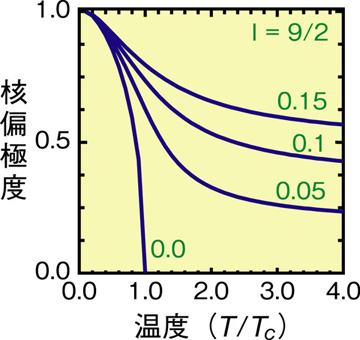

図7-4 核偏極度の温度依存性(核スピンI=9/2の場合)

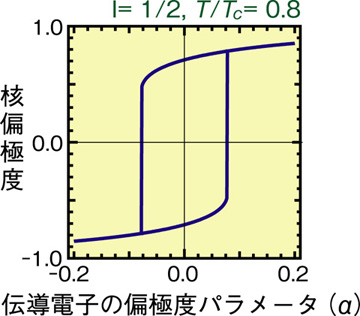

図7-5 伝導電子の偏極による核偏極度(核スピンI=1/2の場合)

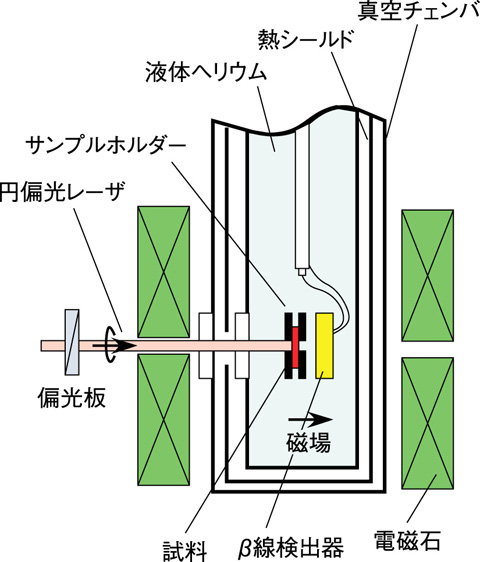

図7-6 実験装置の概念図

核磁気モーメントは、原子核を構成する陽子と中性子によって発生し、その大きさは原子核の内部構造を解明する重要な情報のひとつです。核磁気モーメントを測定するには、原子核のスピン(I)の向きをできるだけそろえて、大きく核偏極した状態にする必要があります。これまで核反応を用いた方法など様々な核偏極法が開発されてきましたが、いずれも一長一短があり、目的とする原子核により手法が決められている状況です。私たちは、限られた時間しか存在できない不安定核のうち、Inなどの核磁気モーメントを系統的に測定し、原子核の中性子数の違いで起きる核構造の変化を調べるため、大きな核偏極が得られる、動的自己核偏極(DYNASP:Dynamic Nuclear Self-polarization)法を用いた核偏極技術の開発に着手しました。

DYNASPはDyakonovらが予言した現象で、InPなどの化合物半導体の電子を直線偏光レーザーで伝導帯に励起すると、伝導電子と原子核の超微細相互作用により、数K以下の低温で大きな核偏極が得られるというものです。この核偏極が突然現れる温度を臨界温度(Tc)と呼びます。DYANASPについての実験報告は、数例あるのみです。私たちはこの理論を、円偏光レーザーで励起し、伝導電子を偏極させた場合に拡張しました。それによって、伝導電子の偏極が核偏極に与える影響を明らかにしました。例えば、図7-4は、核スピンIの原子核で構成される半導体における、核偏極度の温度依存性を計算した結果です。伝導電子の偏極がない場合(α=0)、臨界温度以上(T/Tc>1)で核偏極は消失しますが、臨界温度以下(T/Tc<1)では、高い核偏極が得られます。一方、伝導電子が偏極した場合(|α|>0)、臨界温度以上でも核偏極が得られました。また、図7-5に示すように、伝導電子の偏極の変化に伴い核偏極度がヒステリシス曲線を描くことが分かりました。

私たちは、DYNASP現象を検証するための実験準備を進めています。図7-6は、実験装置の概念図です。今後、DYNASP技術を確立し、不安定核の核磁気モーメントの測定に適用していく予定です。また、DYNASPと核磁気共鳴技術を組み合わせた、核偏極の制御技術等が確立されれば、核偏極を利用した半導体研究や量子コンピューターなどの分野への波及効果なども期待されます。