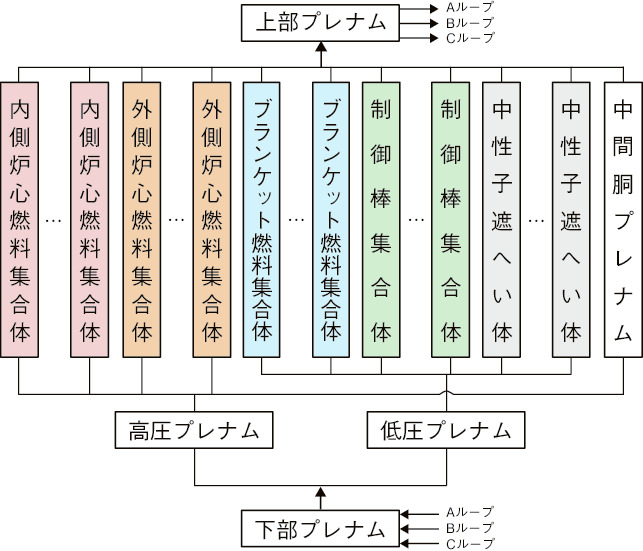

図7-12 全炉心熱流動解析モデル

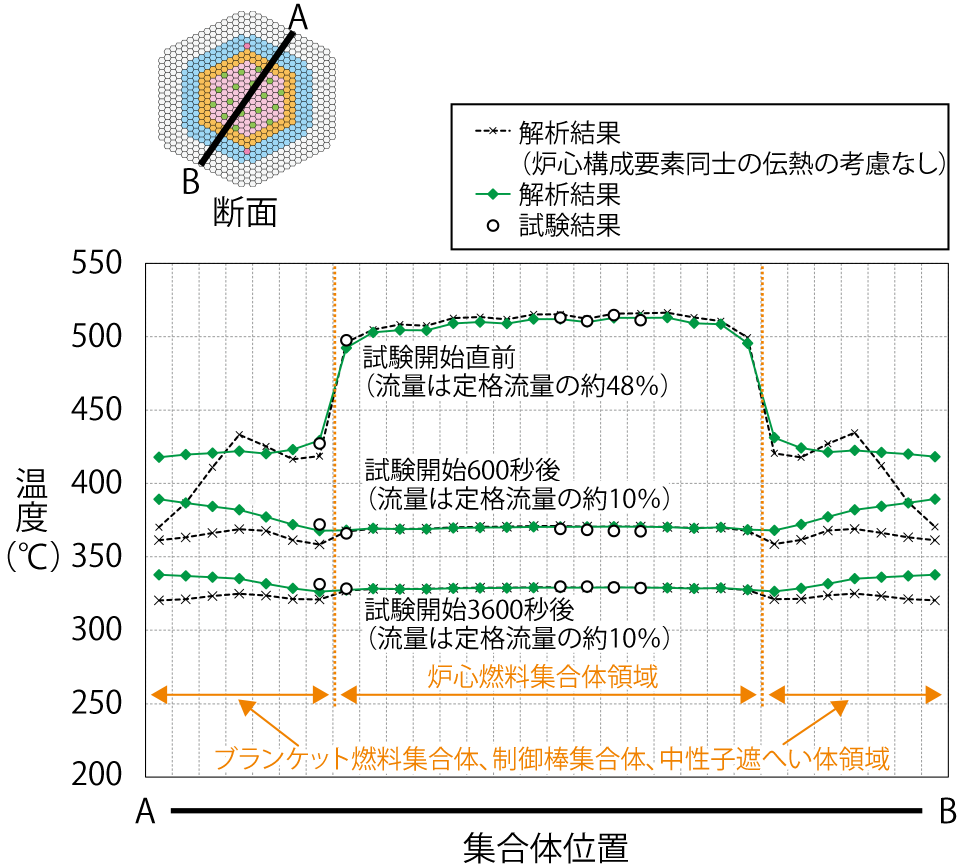

図7-13 もんじゅでの測定データとの比較

東京電力福島第一原子力発電所事故後に新しい安全規制の基準が策定され、自然災害等に対する強化等に加え、万が一崩壊熱の除去に必要な機器への電源供給がなくなった場合などの重大事故へ至る恐れがある事象に対する対策が求められてきました。高速実験炉「常陽」や高速増殖原型炉「もんじゅ」は、ナトリウムの循環ポンプや空気冷却器の送風機等の崩壊熱の除去に必要な機器の電源が失われた場合でも、原子炉、中間熱交換器及び空気冷却器のそれぞれの高低差と、密度差によって生じる浮力を利用して、ナトリウムを自然に循環(自然循環冷却)させ、空気冷却器に空気を自然に通過させることで炉心の冷却が可能です。この受動的な冷却システムは、次世代の高速炉であるJSFRの設計にも採用されています。

自然循環冷却時は、ポンプによる循環ではないため、冷却材流量が低流量となり、炉心では、集合体、遮へい体などの炉心を構成する要素(炉心構成要素)間の伝熱が影響し、各炉心構成要素内部の温度分布と冷却材流量が動的に変化します。したがって、温度をより正確に見積もるためにはこれらを考慮する必要があります。

私たちは、炉心構成要素間の伝熱を考慮し、各炉心構成要素内部の温度分布(密度差)及び流量が計算できる全炉心熱流動解析モデル(図7-12)を開発し、ナトリウムループの試験が行える施設(PLANDTL)や高速実験炉「常陽」で実施された自然循環試験の測定データを用いて、解析モデルの妥当性を確認してきました。本研究では、より規模の大きい高速増殖原型炉「もんじゅ」で行った40%タービントリップ試験の測定データを用いて、全炉心熱流動解析モデルの妥当性を確認しました。解析は、炉心の各炉心構成要素の抵抗を定格流量の条件から極低流量の条件まで再現可能である実験式を用いて行いました。

試験は、流量が定格流量の約10%である、試験開始後600秒及び3600秒後は、試験開始直前と異なり、発熱がほとんどないブランケット燃料集合体の最内層の出口ナトリウム温度は、炉心燃料集合体の領域の同温度よりやや高い結果となりました。解析は、それぞれの時間の測定データと良く一致する結果が得られました(図7-13)。また、炉心構成要素間の伝熱を考慮しない解析と比較すると、発熱がほとんどないブランケット燃料集合体及び中性子遮へい体領域で差が大きく、炉心燃料集合体領域の炉心構成要素からの伝熱が影響していることが分かります。このように、より規模の大きい炉心においても、定格流量の約10%流量条件まで、全炉心熱流動解析モデルは、炉心構成要素間の流量配分や伝熱の効果を適切に模擬でき、炉心構成要素の出口ナトリウム温度をより正確に評価できることが確認できました。

このことから、極低流量の条件まで再現可能な実験式を使うことにより、全炉心熱流動解析モデルは、より規模の大きい炉心を有する高速炉における自然循環冷却時の炉心の温度を正確に評価することができます。