図4-2

図4-3

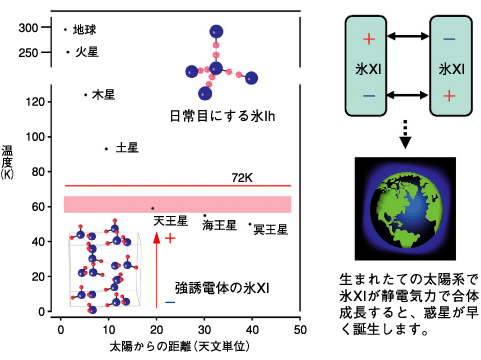

中性子を用いれば、X線や電子線では詳しく調べることのできない水素(H)の位置が正確に分かります。最近、冷たい宇宙空間の氷を実験室で模擬し、それに中性子を当てて水素の位置を調べたところ、天王星,海王星,冥王星等と同じ温度条件下(約−200℃)で、氷結晶中の水分子(H2O)の水素がそろう様子を観測することに初めて成功しました。水分子の水素は正の電荷を帯びているので、これがそろうと氷が正負に分極して強誘電体になります。この結果に基づいて、私たちは、氷XI相と呼ばれる強誘電体の氷が宇宙に存在することを提唱しています(図4-2)。

日常目にする氷は氷Ihと呼ばれます。水素が均等に配置するのでこれに電荷の偏りはありません。ところが氷XIでは、図4-2の赤い矢印で示すように水素の多い側はプラスで、少ない側はマイナスに偏ります。このため、氷同士が静電気力を及ぼし合うことになります。生まれたての太陽系に存在した数ミクロン程度の氷XIは、静電気力で合体成長して、周りの電子やイオンを引き付けたはずです。氷XIのこの特殊な性質は、惑星形成や物質進化の謎を解く鍵になるのではと考えています。

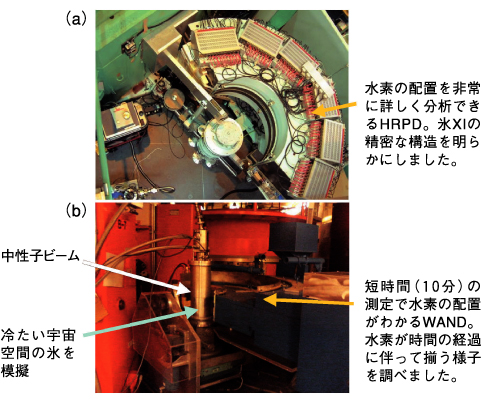

私たちは、研究用原子炉JRR-3(Japan Research Reactor No.3)に精密な中性子回折装置(図4-3)を設置しており、これを駆使して氷XIの構造を詳しく調べました。また、オークリッジ国立研究所の高出力原子炉に設置された高感度な中性子回折装置を使って水素配置の時間変化を調べ、図4-2の赤い帯で示した57K(−216℃)から66K(−207℃)の温度範囲で氷XIが発生し、その性質は72K以下で維持されることを解明しました。触媒としての効果を持つ水酸化物を添加した氷だと一週間で十分な数の水素がそろいます。一週間で生じた水素の移動現象を触媒のない氷に対して見積もると約1万年になります。したがって、57Kから66Kの温度範囲で1万年以上経過した経験があって、その後は72K以下の温度で保たれた宇宙の氷は強誘電体の氷XIになります。

この条件に太陽系で合致するのが、土星の輪,天王星と海王星の衛星,冥王星とカロン,より遠方に存在するカイパーベルト・オールト雲の氷天体です。私たちは、ここに強誘電体の氷XIが存在すると予想しています。その氷XIを、将来、天体観測や惑星探査で発見することは不可能ではありません。低温高圧下の中性子実験を現在展開しており、氷天体にどの程度の質量の強誘電体が存在するのか研究しています。以上のように、原子力機構では、中性子ビームの高度な利用による新たな科学分野の開拓に取り組んでいます。