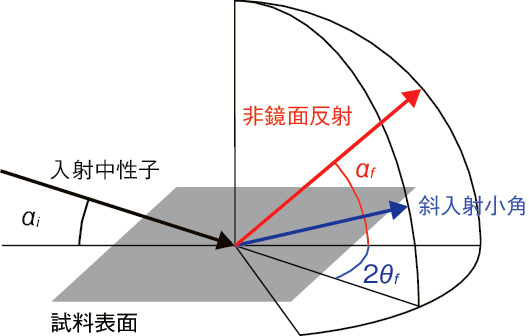

図5-6 斜入射偏極中性子散乱法の散乱ジオメトリ

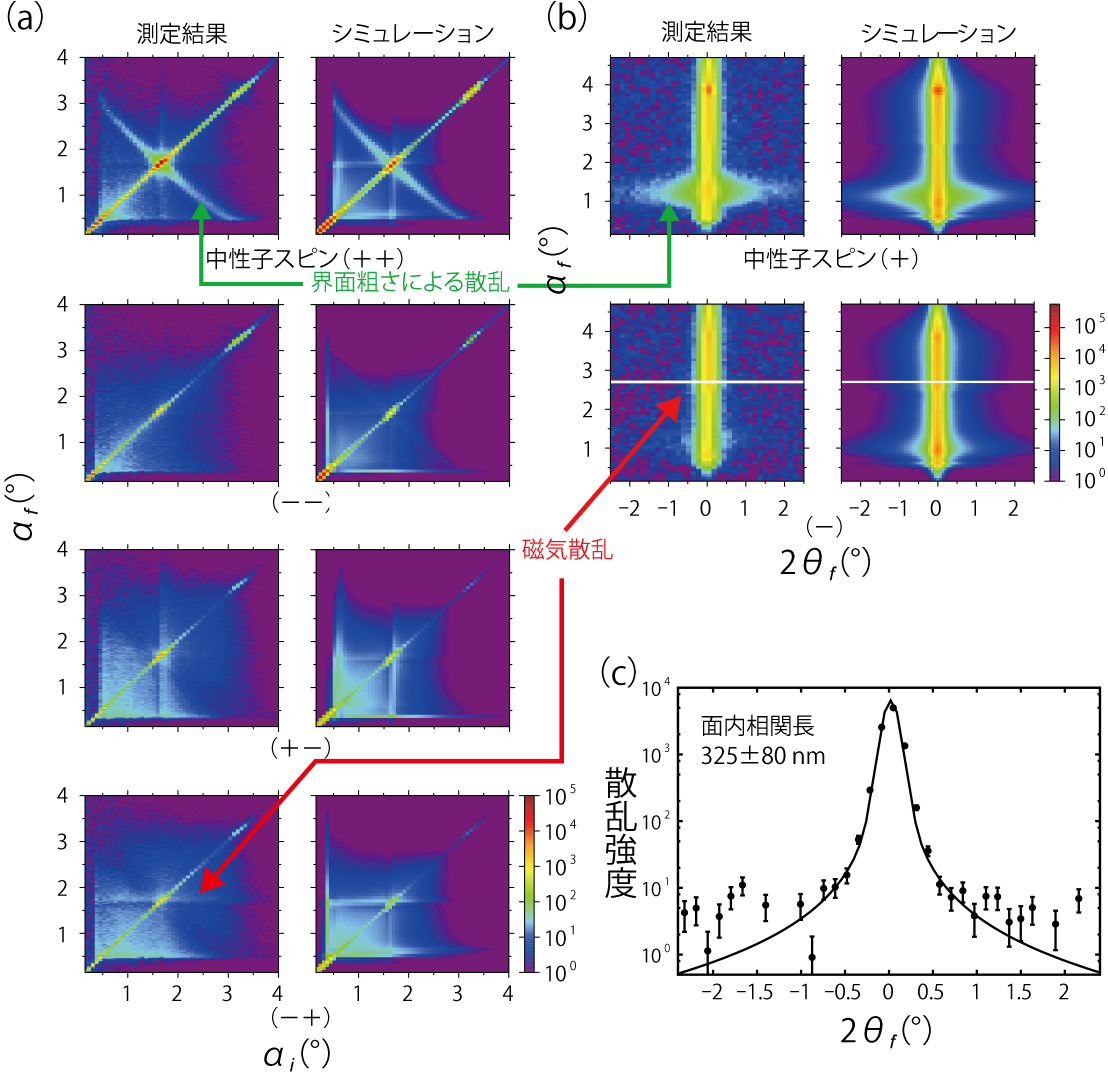

図5-7 Fe/Si多層膜(1対層10 nm、30対層)に対する斜入射偏極中性子散乱データ

多層構造を持つ磁性材料は、巨大磁気抵抗やトンネル磁気抵抗のような特異な性質を示し、科学的及びデバイス開発の両面から研究開発が行われています。面内磁気構造のサイズやスピンの向きは多層膜特有の物性を決定づける重要なパラメータですが、その情報は表面から直接得ることができません。

私たちは、斜入射偏極中性子散乱法(図5-6)が非破壊でこれらの情報を取得できる唯一の手法であることに着目し、多層膜の物性に対する定量的な解析を目指し、仏国ラウエ・ランジュバン研究所の高中性子束原子炉の偏極中性子反射率計D17と偏極中性子小角回折計D33を用いて、Fe/Si多層膜試料の中性子散乱測定を行いました。

Fe/Si多層膜は中性子ビームの偏極に用いられますが、偏極性能を得るための外部磁場を小さく抑える、すなわちFe層の磁気特性を解明し、軟磁性化することが重要な開発課題です。交換結合長(約20 nm)よりも小さい結晶粒から成るFe層の磁性は、磁壁の形成と移動によって理解されるバルクとは異なり、隣り合うスピンの向きを揃えようとする交換相互作用により結晶粒内の結晶磁気異方性が平均化されるというランダム異方性モデルで説明されます。

高精度の面内磁気構造解析を行うには、界面粗さによる散乱と磁気散乱を区別し、異なる面内構造の分解能を相補的に利用するため、非鏡面反射(図5-7(a))と斜入射小角散乱(図5-7(b))の両方のデータが必要です。散乱データの解析は歪曲波ボルン近似シミュレーションとの比較により行いました。多層膜面内磁気構造からの散乱は多層膜界面で起こる反射と屈折からの摂動とみなせるので、その波動関数の解である反射波と透過(屈折)波の重ね合わせと面内磁気構造に相当するポテンシャルを用いて散乱断面積が計算できます。これに基づく散乱強度計算コードを作成しシミュレーションを行った結果、測定データが矛盾なく再現され、スピンの揃う領域の1/2に相当する面内相関長を決定することができました(図5-7)。

この結果、斜入射偏極中性子散乱法が多層膜面内磁気構造解析に有効であることを実証しました。また、スピンの揃う領域が結晶粒よりもずっと大きいという結果はランダム異方性モデルで説明できます。本モデルによるとFe層は微結晶粒化により軟磁性化されることから、中性子ビーム偏極素子の高性能化のための重要な指針が得られたことを意味します。本手法はFe/Si多層膜のみならず、情報の高密度化のため磁気構造がますます小さくなる磁気デバイス開発における構造解析にも役立つことが期待されます。