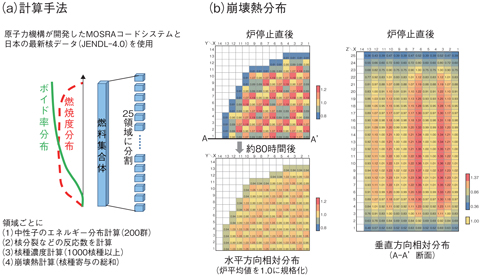

図1-38 崩壊熱分布の計算法と計算結果の例 (1F2号機)

原子炉が停止した後にも、燃料の核分裂により発生した核分裂生成物などが崩壊して放射線を出し、周りの物質に吸収されることにより熱が発生します。これを崩壊熱と呼びます。東京電力福島第一原子力発電所(1F)事故では、津波による電源喪失で原子炉の冷却機能が失われ、崩壊熱を除去できなくなったことが、炉心溶融の原因となりました。詳細な炉心溶融の進展を解明することは、溶融した燃料位置の推定や今後の原子炉の安全性評価に役立つ情報を得ることにつながります。

炉心溶融の進展を詳細に解明するためには、原子炉内の崩壊熱分布をより正確に予測するところから始まります。簡易な崩壊熱の近似式もありますが、それは、崩壊熱の炉内分布を与えず、その時間変化を必ずしも正確に評価できるものではありません。そこで、私たちは、原子炉内にどのような放射性核種がどれだけ存在し、それぞれの核種がどれだけのエネルギーを熱として放出するかといった、崩壊熱の発生原理に基づき、原子炉内部の三次元崩壊熱分布を計算するデータとコードを新たに開発し、これらを事故を起こした1F1〜3号機の崩壊熱分布の推定に適用しました。この計算では、まず炉心の水平方向について燃料タイプや燃料交換領域に応じた4から5種類の領域に分割し、垂直方向には、ボイド率や燃焼度が異なる25領域に分割します (図1-38(a))。これらの各領域について、事故に至るまでの運転条件に基づき、中性子のエネルギー分布や核分裂反応の数を計算し、炉停止直後における1000以上の核種に対し濃度分布を得ます。次に、領域ごとに得られた濃度に、崩壊定数や発熱定数などを乗ずることにより、目的とする崩壊熱分布を得ます。

図1-38(b) は、溶融が最も遅かった1F2号機の炉停止直後の崩壊熱分布と炉心溶融が起ったと考えられている約80時間後の崩壊熱分布の試算結果を示したものです。直後の崩壊熱分布は、運転時の出力密度に比例して生成する短寿命核種の発熱により支配的に決まるため、運転時の出力分布とほぼ同じ分布となりますが、時間が経過するとともに、崩壊熱分布は急速に平坦なものになることが分かります。崩壊熱は、溶融物質やこれに含まれる元素の移動の主要な原動力になるため、このような三次元崩壊熱の計算は、今後の炉心溶融の進展解明の他、炉内状況把握、炉外への放射性物質の放出率評価などに、有用な情報を与えることができます。