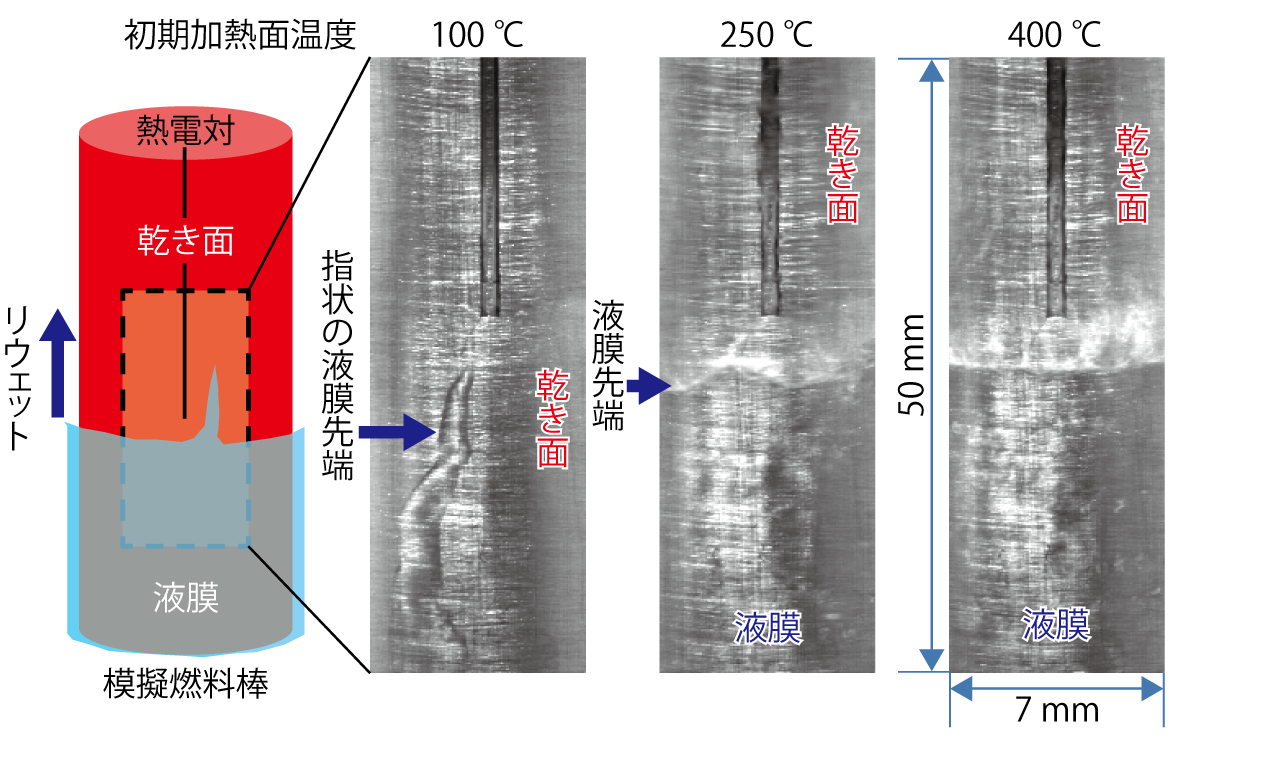

図2-4 リウェット時の液膜先端可視化画像

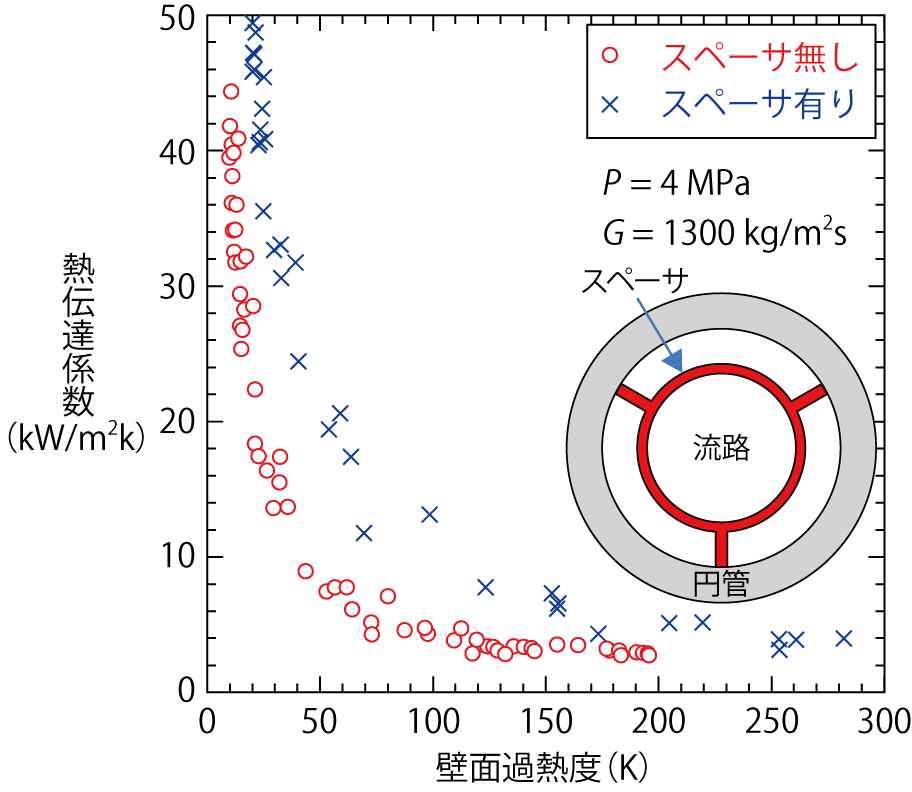

図2-5 熱伝達係数へのスペーサの影響

軽水炉において何らかの原因で炉心出力の急激な上昇等が起こると、燃料被覆管表面がドライアウトする場合が考えられますが、燃料の健全性確保のためにはドライアウトによる温度上昇を抑制することが求められます。日本原子力学会の基準では、被覆管温度とその継続時間を用いてドライアウトした燃料の健全性を判断します。この基準は、運転時の異常な過渡変化を考慮して、沸騰遷移後の熱伝達挙動に関する実験相関式を基に作成されていますが、東京電力福島第一原子力発電所の事故後に原子力規制委員会により制定された新規制基準では、スクラム失敗事象(ATWS)という、より厳しい条件を考慮することが求められています。ATWS条件は、従来研究で実施された実験条件よりも高圧・高冷却材流量・高熱流束である場合が多いため、学会基準で用いられる相関式の適用範囲を逸脱する場合があり、新たなモデルの開発が必要です。そのため、ATWS条件に近い熱水力条件下での沸騰遷移後の過熱炉心における熱伝達挙動に関し、支配現象の理解のための基礎実験と、その検証データ取得のため原子炉と同じ高圧での実験を行い、半機構論的なモデルの構築を目指しています。

基礎実験では、ドライアウトした被覆管表面が液膜の進展によって再び濡れる、リウェット現象のメカニズムの把握を目指しています。リウェット速度はドライアウト終息時刻の要因であり、その予測はドライアウト時の被覆管温度と継続時間を評価するために重要です。この装置では液膜先端を詳細に可視化することが可能です。図2-4に高速度カメラによる液膜先端の可視化画像を示します。初期伝熱面温度が低い場合には指状の先端形状であり、温度が高くなるに従い先端形状が周方向に均一になることが分かります。このように初期伝熱面温度や気相、液相の流速の違いにより、液膜先端の形状や先端から飛び散る液滴の量が大きく異なることを明らかにしました。これらの現象はリウェット直前の熱伝達の増加に関係することから、リウェット速度を支配する大きな要因であると考えられます。

高圧実験では円管内の流れにおいて、特に熱伝達挙動へのスペーサの影響を調べています。燃料集合体には燃料棒同士の位置を保つためにスペーサが設置されていますが、ATWSのような高冷却材流量、高熱流束の条件では、沸騰遷移後の熱伝達挙動にスペーサが強く影響することが考えられます。図2-5に円管内の乾き面において計測した表面の熱伝達係数を示します。沸騰水型原子炉の丸セル型を模擬したスペーサがある場合、壁面温度200 K以下の領域において熱伝達係数が増加することが示されており、これは液滴を含む蒸気流(噴霧流)がスペーサ周辺で乱され、それによって液滴が乾き面に付着しやすくなることで生じていると考えられます。種々の圧力・冷却材流量条件で実験を行い、相対的に低圧・高流量の条件でスペーサの影響が顕著であることが分かりました。

これらの知見を基に、リウェット等の沸騰遷移後の熱伝達挙動を精密に予測できるモデル開発を進めています。

本研究は、原子力規制委員会原子力規制庁の委託研究「平成27年度原子力施設等防災対策等委託費(軽水炉の事故時熱流動調査)事業」として実施しました。