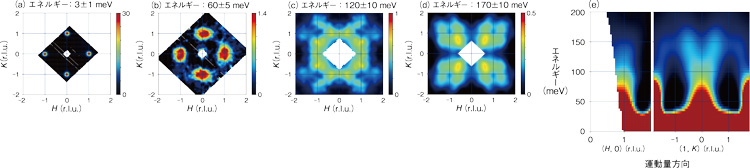

図5-4 鉄系超伝導体の磁気励起構造

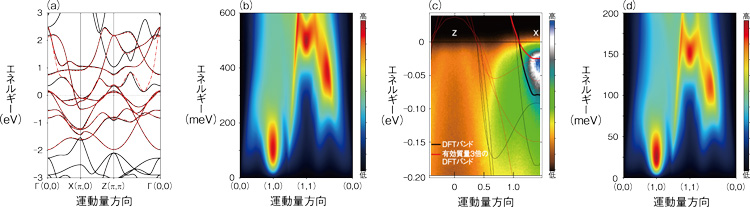

図5-5 鉄系超伝導体の磁気励起の理論解析

鉄系超伝導体は銅酸化物に続く、第二の高温超伝導体として注目を集めています。両者には多くの類似点が存在する一方、本質的な違いも多く存在します。その中で最も本質的な違いは、銅酸化物超伝導体の母物質はモット絶縁体である一方、鉄系超伝導体の母物質は反強磁性金属であるという点です。そのため、鉄系超伝導体の発見当初は、この系を弱相関物質とみなす考え方が主流でした。しかし近年、鉄系超伝導体は、従来想定されてきたよりも強相関寄りに位置するということが指摘されています。電子相関効果の定量的評価は強相関物質の研究一般において非常に重要であるにもかかわらず、中性子散乱を用いた電子相関効果の研究の可能性が議論されたことは過去にほとんどありませんでした。

そこで私たちは、鉄系超伝導体を対象とした中性子分光測定を、J-PARC物質・生命科学実験施設(MLF)のBL01に設置された4次元空間中性子探査装置「四季」にて行い、電子相関効果のスピン揺らぎへの寄与の評価を試みました。図5-4に示すように、約200 meVという非常に高いエネルギー領域まで達するスピンの揺らぎの観測に成功しました。この観測結果を理解するために、第一原理計算(図5-5(a))に基づいて散乱スペクトルの計算を行いました。しかし、得られた計算結果はエネルギー値を3倍程度過大評価してしまい、約600 meVにも達するスピン揺らぎを予想してしまいます(図5-5(b))。一般に、金属のスピン揺らぎは電子のバンド構造に大きく依存します。そのため、今回得られたような実験結果と理論計算との不一致は、実際の電子のバンド構造と第一原理計算との間の不一致を意味します。そこで、中性子散乱実験に用いられたものと同一の超伝導試料に対して角度分解光電子分光(Angle-resolved photoemission spectroscopy:ARPES)を行い、実際の電子バンドの構造と第一原理計算との比較を行いました。その結果、電子相関効果の結果として、電子バンドの有効質量が中性子散乱の結果と同様に約3倍重くなっていることを突き止めました(図5-5(c))。私たちは電子の有効質量の増大効果を考慮して、再度、中性子の散乱スペクトルの計算を行うことで、実験的に観測された約200 meVまで達するスピン揺らぎの構造を再現することに成功しました(図5-5(d))。この結果は、電子の有効質量の増大がスピン揺らぎにも現れていることを意味します。これは、スピン揺らぎと電子バンドの構造の間の対応関係を実験的に解明した新しい研究成果だといえます。

電子相関効果の結果として、電子の有効質量が大きく増大するという現象は、放射光分光実験におけるARPESでは盛んに議論されてきたものの、中性子散乱実験での報告例はありませんでした。これは、従来の中性子散乱装置では、数百meVという非常に高いエネルギー領域を測定することが極めて困難であったことが主な原因です。しかしJ-PARCの登場によって、こういった非常に高いエネルギー領域の測定が比較的簡単に行えるようになり、従来の技術では不可能と思われてきた実験が可能になりつつあります。さらに第一原理に基づく理論計算を併用することによって、J-PARCの持つ潜在能力はさらに活かされていくと私たちは期待しています。