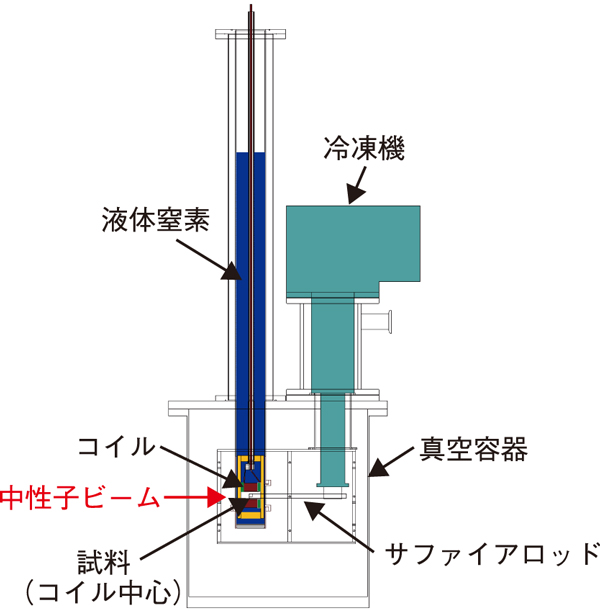

図1 開発したパルスマグネット装置の構成図

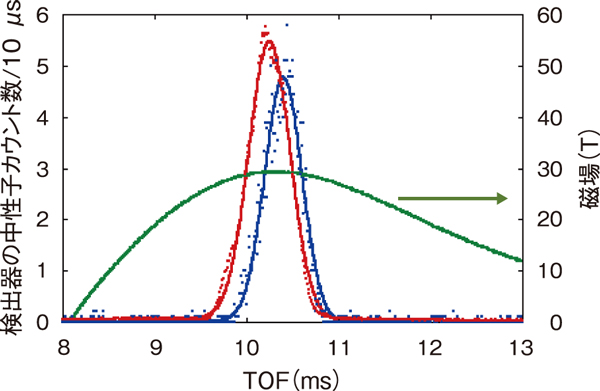

図2 回折した中性子の到達時間とパルス磁場の時間変化

これまで強磁場下において磁化、電気抵抗、比熱、電子スピン共鳴(ESR)、及び核磁気共鳴(NMR)といった様々な測定技術の開発が進んできており、強磁場は物性研究において必要不可欠な環境になっています。これらの技術は主に世界に多数ある、いわゆる強磁場施設において発展してきました。一方、強磁場を利用した中性子散乱実験は磁気構造を直接決定できるため、強磁場により誘起される相の起源に関する知見を得ることができる等の特徴があり、物性研究において非常に重要な方法であると認識されています。原子炉型中性子散乱施設では定常的に中性子が発生するため定常的に磁場を発生させる装置が有効ですが、中性子線施設では超電導磁石では最大17 Tまでの装置しかありません。一方、20 T以上の定常磁場を発生させるためには非常に高価な大型装置が必要になります。例えば、ドイツの原子炉型中性子線施設には、最大26 Tまで発生可能な装置が設置されていましたが、4 MWの電力が必要で非常に大規模な装置です。

しかし、J-PARCの大強度パルス中性子ビームの利用が可能になったことで、ユーザーからJ-PARCにもパルス型強磁場装置を導入して欲しいという声が寄せられました。パルス磁場であれば大規模な電力は必要なく、装置の小型化を同時に達成可能です。そこで、開発者のグループでは30 T以上の強磁場を発生可能なパルスマグネット装置の開発を進めました。複数のビームラインにも移動可能な装置にするため小型・可搬型の装置としました。図1に開発したパルスマグネット装置の構成図を示します。開発したコイルには30 T以上の強磁場を発生しても壊れない、抵抗値が低く剛性が高い銀銅合金ワイヤーを用いました。

本装置を用いて中性子回折実験を行いました。試料にはマルチフェロイック物質(TbMnO3)を用いています。この物質は約30 Tの強磁場下で結晶構造がわずかに変化することが知られています。本装置を用いて、この変化を確認した実験結果の例を図2に示します。このように、磁場の有無により中性子が試料で回折して検出器に到達するピーク時間がわずかに(約0.15 ms)変化することが明確に観察されました。これは強磁場下で結晶構造が変化したことを意味します。

本装置は、J-PARCで使いやすい装置にするため、マグネット本体だけでなく、パルス電源、コントローラーなど全ての装置を自ら設計・開発し、組立ても行いました。よって、今後の改良も高い自由度で行うことができます。

ユーザーから、さらに強磁場での試料の結晶構造の変化を確認したいと要望が寄せられ、段階的に強磁場化を進めています。これまで35 Tまで最大磁場を上げることに成功し、結晶構造の変化を測定する中性子実験に成功しました。現在では、中性子線施設の試料環境機器としては最大級である40 Tの磁場強度を目指した改良を進めています。

本研究は、東北大学との共同研究の成果の一部です。

(渡辺 真朗)