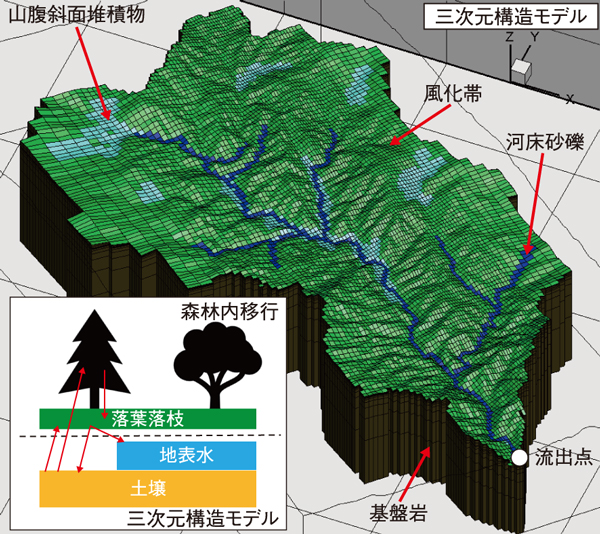

図1 解析対象領域の三次元構造モデルと森林内移行

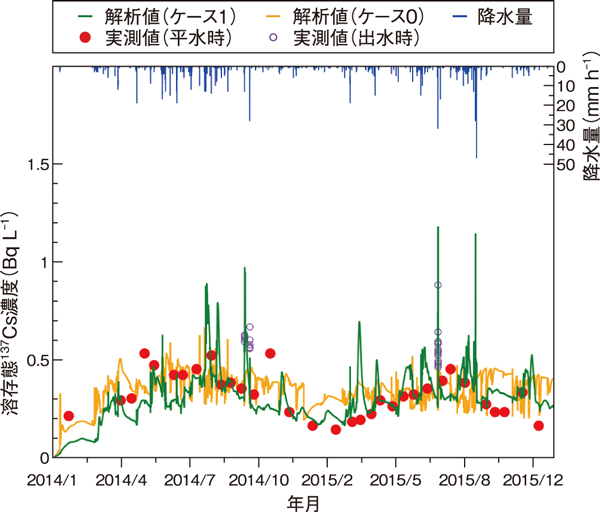

図2 河川水中における溶存態及び懸濁態137Cs濃度の計算結果

東京電力福島第一原子力発電所(1F)事故由来の放射性セシウム(Cs)は、その約70%が未除染の森林域に存在するため、森林から渓流・河川へCsがどのように動くのかを把握することが、農作物や淡水生態系中のCs濃度の変化傾向を予測するために重要です。特に土壌粒子等に吸着されたCs(懸濁態Cs)のみならず、生物移行性の高い、水に溶けたCs(溶存態Cs)流出の現象理解が必要です。既往の研究では、99%が森林域の太田川上流域(図1)を対象に、流域水循環モデルGETFLOWSを用いた水、土砂及びCs移動の数値解析を行いました。実測値と解析結果の比較を通じ、森林域での溶存態Csの流出には有機物の影響、つまり森林に存在する落葉落枝の層から溶存態Csが溶出し、渓流・河川へ流出してきていることが推測されました。本研究では、森林内Cs移行及び有機物からの溶存態Cs溶出現象をGETFLOWSモデルに組み込み、実測値と比較することで、上流域での溶存態Cs流出の現象理解を進めました。

はじめに図1の流出点において、流量及び土砂流出量、懸濁態Cs(ここでは137Cs)に関するモデルの再現性を確認しました。続いて、図1(挿入図)の赤矢印に示される森林内及び三次元構造モデル間の137Cs移行をモデル化しました。2014年1月から2015年12月までを対象に、降水量に応じた、図1の流出点における河川水中の溶存態137Csの濃度の計算結果を図2に示します。ケース0は既往の研究の結果*、ケース1は本研究の結果になります。吸着分配平衡(溶存態と懸濁態137Csは瞬時にある比率で吸脱着する)を仮定した解析ケース0(![]() )の結果は、平水時の溶存態137Cs濃度の実測値(0.14〜0.53 Bq/L、平均:0.32 Bq/L)に対して、実測値に整合的な結果(平均:0.36 Bq/L)でしたが、実測値で認められた溶存態137Cs濃度の出水時の上昇(

)の結果は、平水時の溶存態137Cs濃度の実測値(0.14〜0.53 Bq/L、平均:0.32 Bq/L)に対して、実測値に整合的な結果(平均:0.36 Bq/L)でしたが、実測値で認められた溶存態137Cs濃度の出水時の上昇(![]() )、そして夏季に高く冬季に低いといった季節変動(

)、そして夏季に高く冬季に低いといった季節変動(![]() )を十分再現することができていません。一方、森林内Cs移行及び有機物からの溶脱現象をモデルに組み込んで解析したところ(

)を十分再現することができていません。一方、森林内Cs移行及び有機物からの溶脱現象をモデルに組み込んで解析したところ(![]() )、実測値と解析値に一部かい離が認められるものの、この二つの変化傾向を再現することができました(ケース0及び1の実測値との相関係数:−0.33、0.62)。つまり、既往の河川の調査結果でも明らかなように、森林に存在する落葉落枝の層から溶存態137Csが溶出し、渓流・河川へ流出してきていると考えられます。

)、実測値と解析値に一部かい離が認められるものの、この二つの変化傾向を再現することができました(ケース0及び1の実測値との相関係数:−0.33、0.62)。つまり、既往の河川の調査結果でも明らかなように、森林に存在する落葉落枝の層から溶存態137Csが溶出し、渓流・河川へ流出してきていると考えられます。

今後も、河川調査や室内実験を通じて、森林の落葉落枝の層から渓流・河川への溶存態137Cs溶出メカニズムを明らかにすることで、今後のCs濃度の減少傾向の予測や対策を評価していきます。

(佐久間 一幸)

* Sakuma, K. et al., Applicability of Kd for Modelling Dissolved 137Cs Concentrations in Fukushima River Water: Case Study of the Upstream Ota River, Journal of Environmental Radioactivity, vols.184-185, 2018, p.53-62.