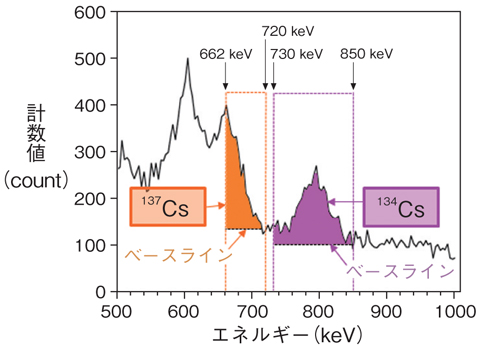

図1-26 134Csと137Csを弁別定量する考え方

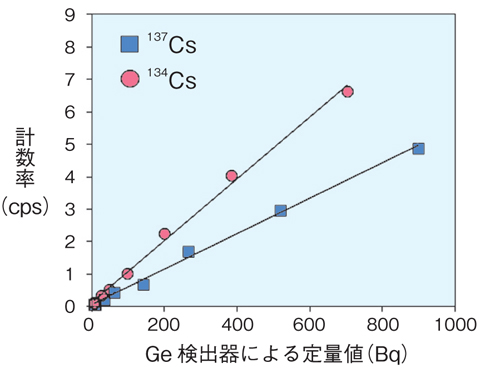

図1-27 定量に用いる領域面積と両核種の量との相関

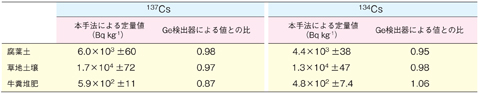

表1-4 実施例(2012年1月〜2月に測定)

現在、食品や土壌,肥料など、放射性セシウム(134Csと137Cs)の定量分析が求められる試料は膨大な数に上っており、多くの方々がこれに取り組んでいます。利用される装置の中では、タリウムヨウ化ナトリウムシンチレーションスペクトロメーター(NaI(Tl)スペクトロメーター)とゲルマニウム半導体検出器(Ge検出器)の二つが代表的なものです。NaI(Tl)スペクトロメーターは、Ge検出器と比較すると安価で取扱いが簡単なため、広く普及が進んでいますが、放射性物質の種類の識別に適していないという欠点があります。本研究では、普及しているNaI(Tl)スペクトロメーターを利用して、試料中に含まれる134Csと137Csの個別の存在量を知りたいという需要に応えるために、可能な限りシンプルで分析者自身が工夫を加えられるような手法の開発を目指しました。なぜなら、多様な現場で、計測や解析のノウハウを(必ずしも放射線計測の専門家ではない)多くの人々が共有し、蓄積していくための、共通の土台が重要であると考えたからです。

一般的なNaI(Tl)スペクトロメーターによって汚染試料を測定すると、134Csと137Csが放出するγ線に由来するピークが重なり合った波形が得られます(図1- 26)。私たちは理論計算を基に、134Csと137Cs各々に由来するピーク上に、相互の影響や、自然放射性物質であるカリウム40(40K)による影響が最も少ない領域(図1- 26着色部分)を選び出しました。多くの市販の装置では、波形データを一般的な表計算ソフトに出力することが可能です。表計算ソフト上で、これらの領域の面積に相当する計数値(count)を合計し、その値を計測時間(s)で割って計数率(cps)を求めたところ、試料中の134Csと137Csの量を正確に反映していることが確認できました(図1- 27)。本手法の有用性を実証するために、実際の土壌や堆肥を分析し、Ge検出器による測定値と比較したところ、高い一致性が見られ、本手法で精度良く134Csと137Csを個別に定量できることが分かりました(表1-4)。

本手法により、直線性(図1- 27)と、両核種の比が半減期に応じた割合であること(表1-4)を確認すれば、試料調製や装置校正などの方法を分析者自身が再検証し、分析の信頼性を向上させることにも役立つと期待できます。