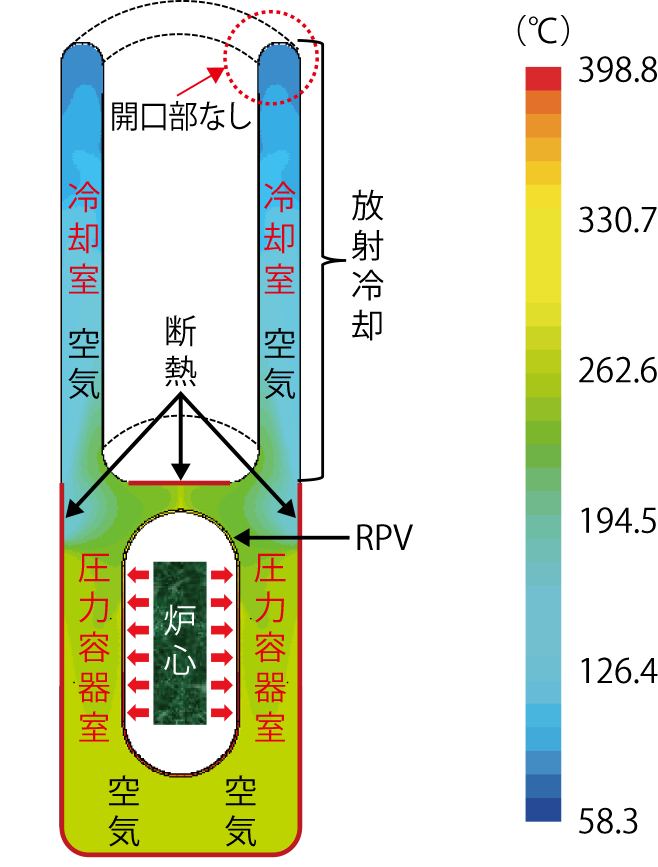

図6-7 解析モデル及び温度分布の解析結果

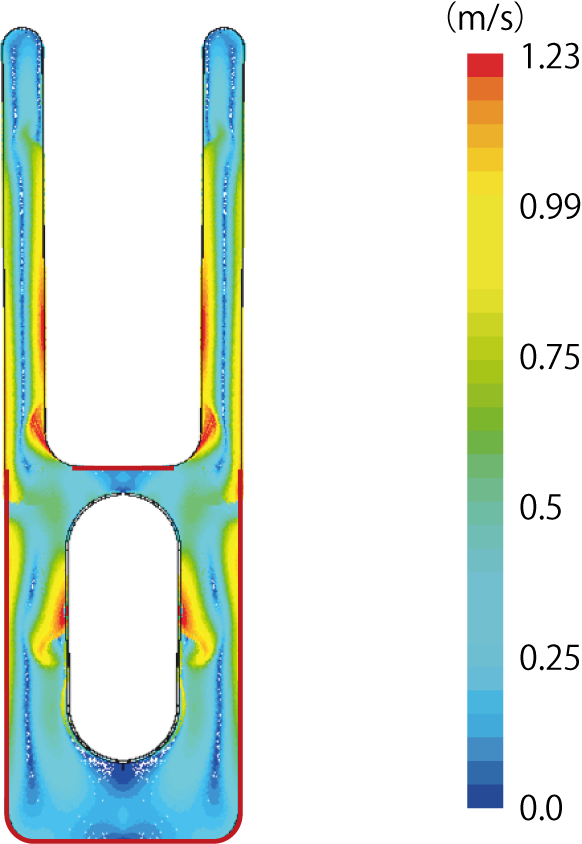

図6-8 速度分布の解析結果

東京電力福島第一原子力発電所の事故後、炉心溶融が生じない高温ガス炉への期待が高まっており、事故時に炉心から崩壊熱を間接的に除去できる受動的冷却設備の役割が重要となっています。既に原子力機構にある高温ガス炉(HTTR)は、原子炉圧力容器(RPV)から放出される熱を除去するため、ポンプ等による水の強制循環を用いた炉容器冷却設備を採用しています。しかし、電力の供給が遮断されるとポンプ等が駆動できず、除熱能力が著しく低下する可能性がありました。この場合においても、高温ガス炉では燃料破損は生じませんが、RPV温度が制限温度を超える可能性があります。そこで本研究では、動的機器及び非常用電源等を必要とせず、通常運転時の放熱を最小限にして、事故時の崩壊熱を受動的に除去できる方法を検討しました。また、スケールモデル(伝熱試験装置)による概念成立性評価の方法も検討しました。

現在、実用高温ガス炉において、受動的な大気の自然循環を用いた冷却設備が候補に挙がっています。しかし、バードストライクなどで大気吸入口が塞がれると、大気の自然循環に依存した冷却設備は、除熱能力が低下する可能性がありました。そこで、放射冷却をできるだけ用いた新たな冷却設備(格納容器)を提案しました。放射冷却できる冷却室の面の数を倍増させるために、内面、上面、外面を有するドーナツ形状を採用しました(図6-7)。この形状は、各面を加工及びフィン等も追加できるので、熱交換面積をさらに増加できます。ここで、HTTRの運転時にRPVから放出される熱は、熱流束に換算すると1.2〜2.5 kW/m2ですが、今回は、実用高温ガス炉の3 kW/m2の除熱を試みました。

最初に、冷却設備の熱流動現象を解析的に詳細に評価しました。これにより大気の温度が40 ℃の場合でも、炉心を除きRPVも含めた構造物及び冷却設備の温度は、事故時の2 1/4Cr–1Mo鋼の制限温度550 ℃を超えず、受動的に除熱できることを明らかにしました(図6-7)。本研究では最も厳しく温度を高めに見積もるよう、圧力容器室から除熱ができないような断熱境界条件を設定しました。今後は断熱境界条件を変更し、圧力容器室から地面等への放熱効果を考慮します。その際、RPV周りのコンクリート、炭素鋼等の温度もできるだけ下げ、断熱材を必要としない伝熱経路を検討します。

一方、空気がよどまない曲線形状を採用した結果、冷却設備内の空気の速度分布は最大約1.2 m/sでした(図6-8)。つまり、ダクト(煙突)等による煙突(チムニー)効果を用いて、自然対流を促進させる必要もないことが分かりました。反対に、自然対流を促進させると、除熱能力を高めることができます。

さらに、実機に対するスケールモデルの縮小率がx-1の場合、実機の輻射及び自然対流を同時に再現するために必要な、スケールモデル内の空気の加圧量はx1.5であることを明らかにしました。

以上のように、新たな事故時崩壊熱除去方法の概念を提案し、その成立性を解析的に明示することができました。

本研究の成果を受けて、現在、九州大学との共同研究として、スケールモデルを製作し、実験を実施中です。

本研究は、日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究(C)(No.15K06676)「受動的安全性を持つ原子炉圧力容器の冷却設備」の助成を受けたものです。