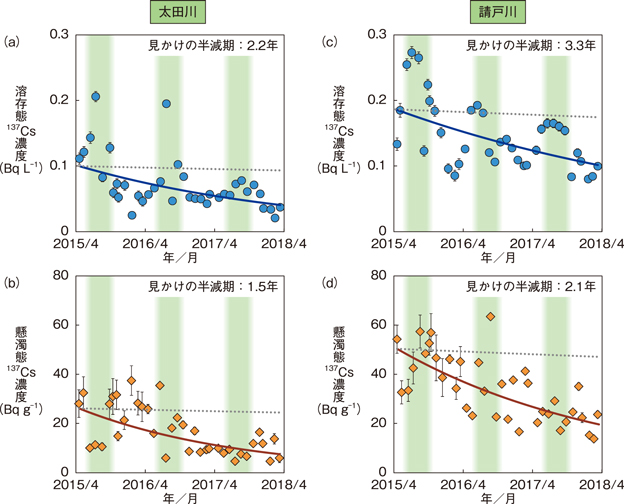

図1-27 観測された河川水中の溶存態137Cs濃度と懸濁態137Cs濃度の時間変化

東京電力福島第一原子力発電所事故に由来する放射性セシウム(Cs)の一部は、河川を通じて移動しています。環境省の調査によると、河川水中のCs濃度は2018年4月現在で1 Bq L-1未満と検出下限値以下になっていますが、一方、Cs濃度が事故以来どのように変化しているかについては、明らかではありませんでした。しかし、一部の川魚で基準値(100 Bq kg-1)を超える個体が現在も見られ、漁業再開の見通しを得るためには、Cs濃度とその変化を正確に把握しておく必要があります。本研究では、事故後4〜7年にかけて、毎月の放射性セシウム137(137Cs)濃度を観測し、その時間変化を明らかにしました。

調査は、2015年4月から2018年3月までの3年間、福島県南相馬市の太田川と同浪江町の請戸川で行いました。毎月定期的に採取した河川水を、ろ紙(孔径0.45 μm)を用いて分画し、ろ紙上の土の粒子に含まれるCsを懸濁態Cs、ろ液に含まれるCsを溶存態Csとして、ゲルマニウム半導体検出器を用いた核種分析によりそれぞれの137Cs濃度を定量しました。溶存態Csについては、検出下限値を下げるために濃縮処理を行いました。

両河川で観測された溶存態137Csと懸濁態137Csの濃度は、どちらも時間とともに減少している傾向が観測されました(図1-27)。指数フィッティングした結果、137Cs濃度の見かけの半減期は、太田川ではそれぞれ(a)2.2年と(b)1.5年、請戸川では(c)3.3年と(d)2.1年と推定されました。137Csの物理的な半減期は30年なので、およそ10倍の速度で減少していることが明らかになりました。この結果は、陸上に沈着したCsのうち、河川へ流出しやすいCsが時間とともに減っていることを示唆しています。

溶存態137Cs濃度が夏期に増加することも明らかになりました((a)、(c))。落葉落枝や土壌の有機物が分解されるときにそれらに付着していたCsが溶出するため、分解が活発になる夏期に濃度が高くなったと推測されます。しかし、その増加幅が年々小さくなっていることからも流出しやすいCsは減少していると考えられます。

本研究の成果は、河川水と川魚のCs濃度について、今後の中長期的な将来予測に重要な知見となります。