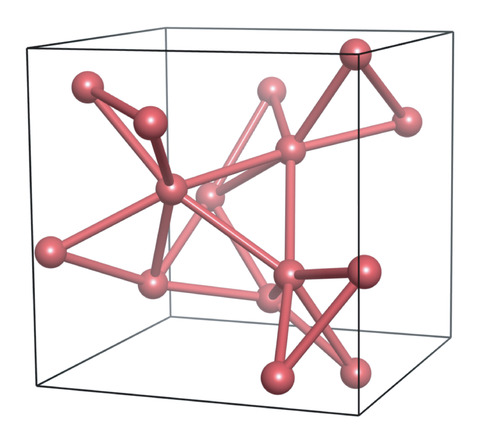

図5-7 空間反転対称性がないMn3RhSi格子中の磁性原子Mnの配列

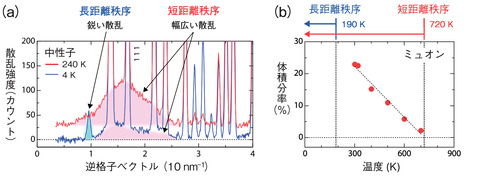

図5-8 中性子散乱法とミュオンスピン緩和法の相補性を活かした秩序状態の観測

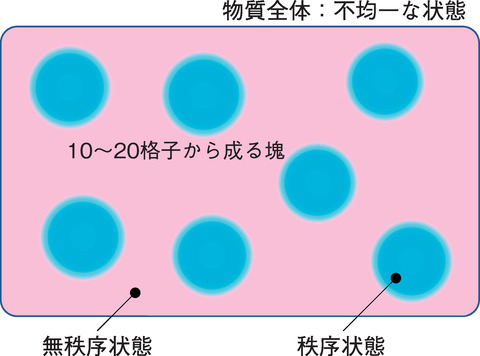

図5-9 Mn3RhSiで予想される磁気的な短距離秩序状態の模式図

電子のスピンは物質の磁性に原子レベルで関与しています。磁性体の常磁性相では、電子スピンの向きはバラバラな無秩序状態にあり、低温の秩序相になると物質全体で平行や反平行に一様に揃う「長距離秩序」状態に移行します。多くの場合、この状態変化は相転移温度から低温に向かってスピンの整列による磁化の変化(秩序変数の発達)という形で起こりますが、局所的に秩序が高い「短距離秩序」と呼ばれる状態が、相転移温度以上から前駆現象として現れることもあります。ところが、この短距離秩序の領域が不均一に混在(相分離)している、前駆状態とは言いがたい中間状態が磁性を示す金属でいくつか見つかっています。しかし、その起源は長年の謎とされています。

そこで私たちは、この謎の金属状態と短距離秩序の関係の整理につながるヒントを得るため、新物質を探索しました。相転移論で知られている空間反転対称性の破れによる秩序変数の不均一化を起源の一つと考え、それを検証するため、空間反転対称性がないMn3RhSi(マンガン3-ロジウム-シリコン)という磁性を示す金属に着目し、その合成に世界で初めて成功しました(図5-7)。空間反転対称性がない結晶構造は、スピンの向きを平行や反平行からずらす相互作用が働くため、複雑な秩序を生む可能性を秘めており、近年、物性研究で注目を集めています。

中性子散乱を用いると、Mn3RhSiでMnスピンの向きが反平行に揃う反強磁性秩序や反強磁性的ではない短距離秩序が起きていることが観測されました(図5-8(a))。中性子散乱法では、鋭い散乱の強度、周期性から試料全体の平均としての磁気モーメント(スピン)の大きさ、その配列を、幅の広い散乱(散漫散乱)強度からは短距離秩序状態の磁気モーメントの平均サイズを知ることができます。一方で、平均情報なので、全体の体積に対して短距離秩序状態の領域が占める体積分率が分からないことから、二つの(秩序)状態が同時に存在する相分離状態を識別できません。そこで、ミュオンスピン緩和法を相補的に利用し、その短距離秩序状態の体積分率を調べたところ、初めてその相分離と短距離秩序状態内の磁気モーメントの大きさが分かるようになりました。これにより、この物質では、磁気的な短距離秩序が常磁性状態と共存する相分離状態が、反強磁性転移温度の190 K(-83 ℃)よりもはるかに高い温度720 K(447 ℃)まで維持されていることが分かりました(図5-8(b))。

今回、新物質で伝導電子スピンの一部が秩序化し相分離した状態(図5-9)が高温で発見されたことで、金属磁性体ではこのような秩序状態が空間反転対称性の破れと関連して普遍的に存在する可能性が浮かんできました。さらに、Mn3RhSiの相転移温度以下では短距離秩序が異なるスピン構造の長距離秩序と共存する奇妙な二相分離状態が観測されています。この起源の解明も今後の大きな課題となっています。

本研究は、日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究(C)(No.JP25390133)「中性子散乱による高次多極子自由度がもたらす秩序メカニズムの解明」の助成を受けたものです。

(山内 宏樹)