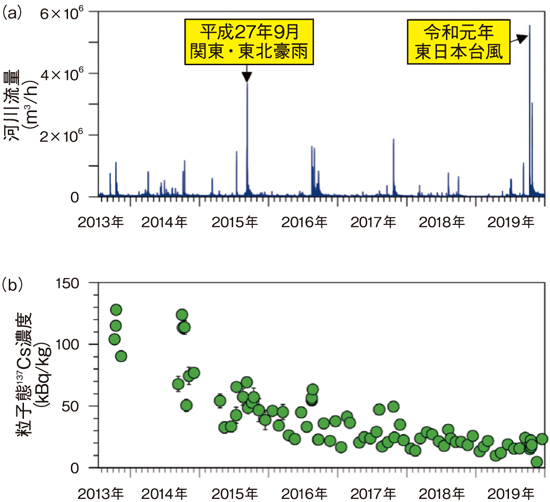

図1-22 河川流量と粒子態137Cs濃度の推移

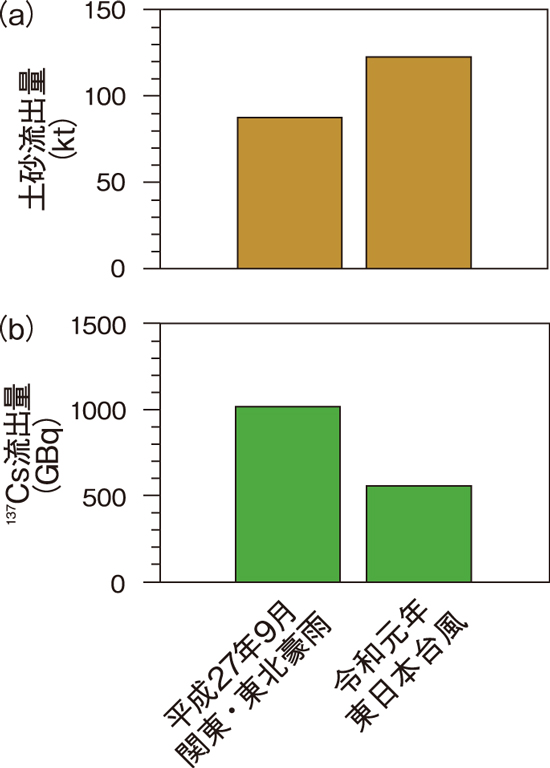

図1-23 平成27年9月関東・東北豪雨と令和元年東日本台風の流出量の比較

東京電力福島第一原子力発電所(1F)の事故により拡散された放射性セシウム(Cs)は、現在も環境中を少しずつ移動しています。中でも、河川を経由した陸域からのCs流出は、生活圏や海洋への再移動となるため、定量的な評価結果を提供することが住民の安全・安心につながります。そのため原子力機構では、2017年末までの観測結果を基にした計算モデル「MERCURY」を開発し、河川からのCs流出量を評価できるようにしました。しかし、近年の豪雨災害の激甚化・頻発化が引き起こす想定外のCs流出でさえも計算モデルで予測可能なことを検証するためには、代表的な河川での継続観測が実証データとして欠かせません。本研究では、2019年10月に甚大な被害をもたらした「令和元年東日本台風」(東日本台風)によるCs流出を評価するとともに、それまで1F事故後最大の出水であった「平成27年9月関東・東北豪雨」(関東・東北豪雨)との比較を行いました。

原子力機構では、2013年秋より1F近傍の請戸川において河川流量と土砂流出量を連続観測するとともに、土砂に含まれるCsの濃度(粒子態Cs濃度)を定期的に測定しています。東日本台風による出水は、観測期間中(2013年9月~2019年12月)で最大の河川流量を記録し(図1-22(a))、土砂流出量は年間土砂流出量の73%を占めました。関東・東北豪雨の出水時も年間流出量の85%を占めており、出水時の土砂流出がCs流出に強く影響することが分かります。一方で粒子態Cs濃度は、土砂流出の規模によらず、時間とともに低下していることも明らかになりました(図1-22(b))。そのため、関東・東北豪雨による出水時と比較すると、東日本台風時の土砂流出量は約1.4倍に増加しましたが(図1-23(a))、粒子態Cs濃度の低下により、Cs流出量は約半分に減少しました(図1-23(b))。3年間で約半分に低下していく粒子態Cs濃度の変化傾向を考慮すると、今後発生が見込まれる数年~数十年に一度の大規模出水においても、Cs流出量は関東・東北豪雨や東日本台風に比べて少なくなると考えられます。

MERCURYで計算された東日本台風時のCs流出量(353 GBq)は観測結果と整合しており、MERCURYの有用性も改めて確認されました。これからも継続観測とMERCURYの高度化を進めていく予定です。

(中西 貴宏)