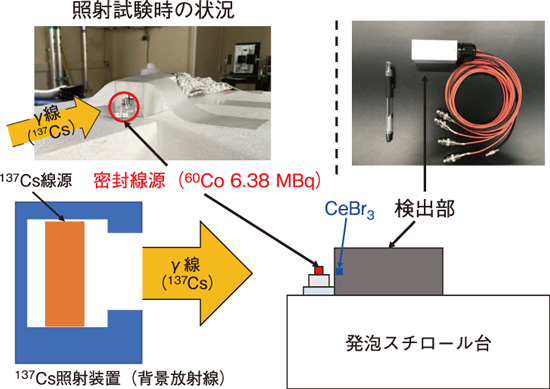

図1-12 137Cs照射場における密封線源(60Co)の測定状況

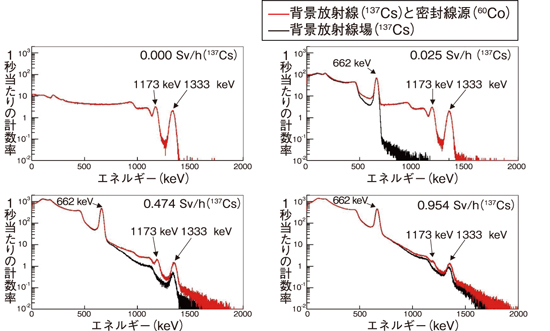

図1-13 密封線源のガンマ線スペクトル測定への背景放射線の影響

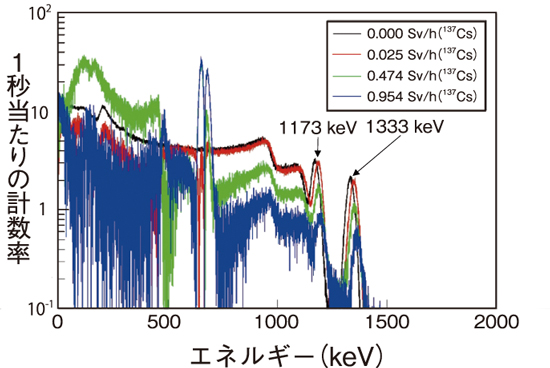

図1-14 差分スペクトル(背景放射線の影響を除去したスペクトル)

東京電力福島第一原子力発電所(1F)の廃止措置では、高線量率でかつ狭窄部が多い過酷な環境下での放射線測定が求められます。今後は、これまで主に測定対象としてきた汚染由来の核種(137Csや90Sr)に加えて、原子炉格納容器内(PCV)に多く存在する154Eu、60Co、244Cm、並びにUやPuの核燃料物質の非破壊測定も想定されます。そのため、高線量率場でも重厚な遮蔽を使わずに多様なガンマ線核種を識別できる簡易的な非破壊測定に向けた小型の検出器を開発しています。

私たちは、上記の要望に応えるため、(I)微小CeBr3シンチレーターパッケージ(5 mm ×5 mm ×5 mm)、(II)高速デジタル信号処理、そして、(III)後段電源印加型の高線量率測定用光電子増倍管を組み合わせた高線量率特化型ガンマ線スペクトル測定システムを開発しました。また、これまでに1 Sv/hを超えるガンマ線照射場(137Cs及び60Co)において、核種分析に必要なガンマ線のエネルギー分解能(662 keVで5.2%、1333 keVで4.2%)を実証してきました。

一方で、実際の1F測定環境は、137Cs由来の背景放射線がある中で、他のガンマ線核種を識別する必要があります。そのため、137Cs照射場(背景放射線)の照射線量率を変えながら、6.38 MBqの60Co密封線源(60Co線源)のガンマ線スペクトルを測定しました(図1-12)。

図1-13は、背景放射線場の照射線量率ごとの60Co線源と背景放射線による合計値(赤線)並びに背景放射線(137Cs)のみ(黒線)のガンマ線スペクトルを示します。照射線量率が高くなるに伴って、60Co線源2本の全エネルギー吸収ピーク(1173 keV、1333 keV)が、背景放射線の連続成分に埋もれていきます。これは、137Cs(137mBa)からの662 keVのガンマ線が、立ち上り時間よりも短い時間に複数計測されることで起こる現象(サム効果)で、信号処理では解決が困難です。そこで、背景放射線の成分を差し引いたスペクトル(差分スペクトル)を導出しました(図1-14)。差分スペクトルでは、137Cs照射線量率が0.954 Sv/hの際にガンマ線スペクトルで埋もれていた1173 keVのピークを識別することができ、60Coの同定が可能になりました。また、線源強度を定量化するため、差分スペクトルから全エネルギー吸収ピークの実効面積(Sp)を算出しました。その結果、背景放射線(137Cs)を照射しない条件(0.000 Sv/h)と比較すると、照射線量率が0.954 Sv/hにおいて、1173 keVピークのSpは1/5程度(0.23)、1333 keVピークのSpは1/4程度(0.27)の過小評価となりました。

本研究では、高線量率特化型ガンマ線スペクトル測定システムと解析手法を組み合わせることで、約1 Sv/hの137Cs線源による放射線場で、遮蔽なしの条件で、主要核種(137Cs)以外のガンマ線核種の識別に成功しました。一方で、さらなる高線量率場対応並びに核種の定量化に及ぼす影響を改善するための研究を進めていきます。さらに、今後は、段階的に1F現場への実践投入を目指していく予定です。

本成果は、東京大学並びに産業技術総合研究所との共同研究に基づくものです。

(冠城 雅晃)