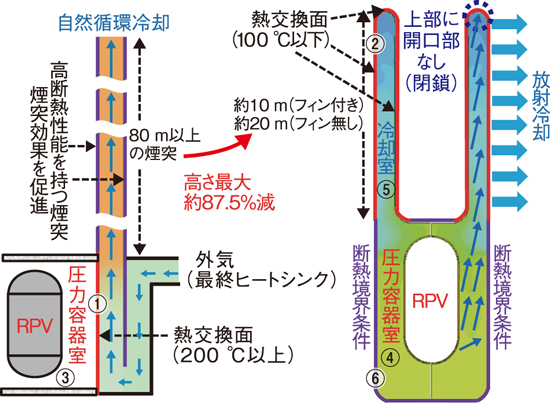

図6-12 自然循環冷却方式(左)と放射冷却方式(右)の構造の違い

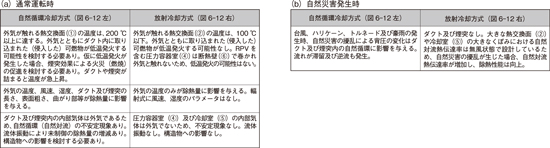

表6-2 2種類の受動的RPV冷却設備の比較検討結果

近年、炉心溶融が生じない高温ガス炉への期待が高まっています。従来の冷却設備は、原子炉圧力容器(RPV)から放出される熱を除去するため、ポンプ等による水の強制循環を用いた能動的RPV冷却設備を採用しています。しかし、電力の供給が遮断されるとポンプ等が駆動できず、除熱能力が著しく低下する可能性がありました。この場合においても、高温ガス炉で炉心溶融は生じませんが、RPVの使用制限温度を超え、運転停止となる可能性があります。

そこで、東京電力福島第一原子力発電所の事故のようにヒートシンクを喪失することもなく、動的機器や非常用電源等も必要とせず、受動的に事故時でも炉心から崩壊熱を除去できる、さらに安全なRPV冷却設備が検討されています。

現在、実用高温ガス炉向けに、外気(大気)の自然循環を用いた受動的RPV冷却設備が候補に挙がっています(図6-12左)。外気を冷却材として使用するため、冷却材の喪失はありません。しかしながら、自然循環冷却方式(図6-12左)は、影響を受ける外部パラメータ数や検討すべき項目数が多いと懸念されました(表6-2)。そこで、私たちは放射冷却を用いた革新的な受動的RPV冷却設備を開発しました(図6-12右)。なお、実用高温ガス炉で求められるRPVからの除熱量は、熱流束に換算すると3 kW/m2*ですが、自然循環冷却方式では約3 kW/m2であるのに対し、放射冷却方式では、実機を模擬した伝熱試験装置を用いて実験を行った結果、約7 kW/m2も除熱できることを確認しました。

次に、自然循環冷却方式や放射冷却方式を実用化するためには、通常運転時(表6-2(a))、及びあらゆる自然災害発生時(表6-2(b))で、事故時の崩壊熱を受動的に除去できるのか、安全性を評価する必要があります。そこで冷却方式の構造の違いと、冷却に及ぼす外部パラメータの影響を検討しました。通常運転時、自然循環冷却方式は、外気とともにダクト内に取り込まれた(侵入した)可燃物が熱交換面(①)で熱せられ、低温発火が発生する可能性があり、ダクトや煙突が詰まると温度が急上昇する可能性がありました。また、自然対流熱伝達率に影響する外部パラメータ数の多さ、自然循環の不安定現象や流体振動の発生等により、除熱能力が低下する恐れがありました。さらに、台風や豪雨等の自然災害発生時、自然循環冷却方式は外気の擾乱の影響を受け、除熱能力が低下する可能性もありました。一方、放射冷却方式は、通常運転時及び自然災害発生時も安全に確実に除熱できることを確認し、自然循環冷却方式よりも事故時の安全性を高められる可能性を明らかにしました。なお、いずれの冷却方式でも圧力容器室(③、④)は閉空間ですが、いずれも内部気体の温度上昇に伴う圧力上昇は問題になりません(圧力上昇の影響はありません)。

本研究は、日本学術振興会科学研究費基盤研究(C)(JP18K05000)「メルトダウンが起こりえない受動的放射冷却を用いた原子炉圧力容器の革新的冷却設備」の助成を受けたものです。

(高松 邦吉)

*Argonne National Laboratory, 私信.