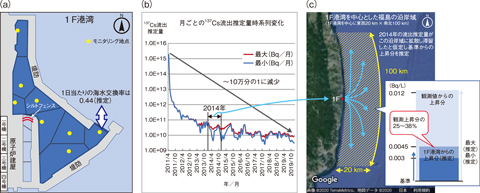

図1-28 (a)1F港湾の模式図、(b)月ごとの137Cs流出推定量時系列変化及び(c)1F港湾を中心とした東西20 km南北100 kmの沿岸域

東京電力福島第一原子力発電所(1F)事故により、放射性物質が環境中に放出されました。その一部は大気中を拡散し海や地上に降着しましたが、直接、汚染水として海洋にも放出されました。事故初期、放出された放射性物質により付近の海水の放射性物質濃度が高濃度となった他、海の表層に生息する魚の濃度が高い時期がありましたが、国及び東京電力ホールディングス株式会社(東電)により、海洋への放出は抑制され、観測される濃度は速やかに減少し現在の放出量はごくわずかです。私たちは、事故初期から最近のわずかな量をも科学的に推定し環境への影響評価を試みました。

まず、海洋へ放出される放射性物質のほとんどが1F港湾から外洋に流れ出るものと推定し、港湾内の放射性セシウム量に注目しました。国及び東電は図1-28(a)に示した8地点でモニタリングを実施していることから、モニタリング地点を基準点とし、基準点間の垂直二等分線で領域を分割するボロノイ分割という手法で1F港湾を八つに分割し、各領域の海水量を計算しました。その海水量に各基準点で観測された放射性セシウム濃度を掛けることで各領域の放射性セシウム量が計算できます。ここで、もし観測濃度が検出限界値以下の場合には、真の濃度はゼロと検出限界値の間にあることから、その二つの値を使い、幅を持たせて推定します。それらの値を足し合わせることで、1F港湾内(図1-28(a)の領域)の放射性セシウムの総量が推定されます。次に、事故初期に観察された濃度の減少率から、港湾内の海水が港湾外の海水と1日当たりに交換される割合(海水の交換率)が推定されており、その交換率(0.44)を、先ほど推定した放射性セシウムの総量に掛けることで、1日当たりの流出量が推定されます。こうして求めた、放射性セシウム(137Cs)の港湾からの月ごとの推定流出量の変化を図1-28(b)に示しました(期間:2011年4月〜2020年3月)。ここで、観測濃度が検出限界値以下の場合に検出限界値を使って推定した値を最大、ゼロにした値を最小としています(真の値は最大 最小の間にあります)。図1-28(b)から分かるように、2018年の時点で事故初期と比較すると、流出量はおおよそ10万分の1に減少しました。

次に、私たちは2014年の推定年間流出量を基に、その全てが図1-28(c)に示すような東西20 km及び南北100 kmの沿岸に一様に拡散し滞留したと仮定し、海水濃度の上昇分を求めました。その結果、その沿岸域で実際に観測された上昇分に対し、1Fからの流出による寄与は25〜38%程度であることが分かりました。この推定では、図1-28(c)の領域内に一様に拡散すると仮定しましたが、実際はより広く拡散することから、実際より高い寄与率を与えます。したがって、この結果は沿岸域の放射性セシウムの起源を考える際、他からの寄与(例えば河川からの流出等)が無視できなくなる程、1F港湾からの流出量が減少したことを意味しています。

(山田 進)