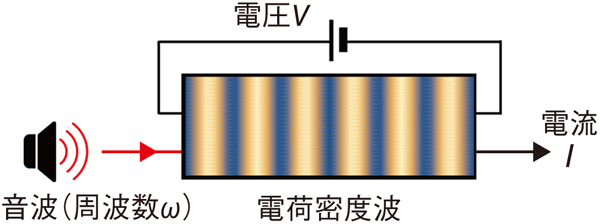

図1 電荷密度波を利用した音波検出の模式図

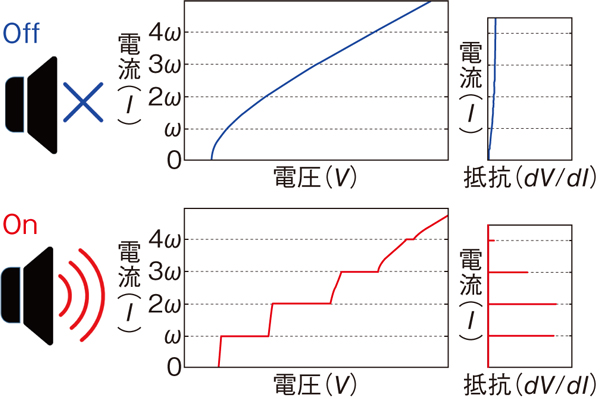

図2 電荷密度波状態の電流電圧特性

音波は、水中や固体中では電磁波よりも伝わりやすく、魚群探知機から腹部超音波検査やタッチパネルなど身近なところに至るまで広く用いられています。近頃は、音波を情報媒体として用いる研究も行われるようになりました。これは、エレクトロニクスで光や電子が担っている情報伝達の役割を部分的に置き換えようとするものです。そのためには、音波を高感度に検出することが必要になります。

そこで、本研究では音波の検出に電荷密度波を用いることを提案しました(図1)。電荷密度波とは、温度を下げたときに、結晶が一定の周期で歪み、それと同じ周期で電子密度の変化も起きている状態です。電荷密度波状態では、電流(I)と電圧(V)が単純な比例関係にはなりません(図2上段中央の青線)。電圧を加えていくと、ある値以上になったときに電流が流れ始めます。計算では、電荷密度波が不純物にピン止めされる場合を考えることで、この振る舞いが再現されます。電流が流れ始める電圧は、このピン止めが外れることに対応しています。そして、ピン止めを外れた電荷密度波が結晶中を滑ることで電流が流れている状態となります。このように、電荷密度波状態には、通常の金属中の電気伝導とは異なる電気を流す仕組みがあることが分かります。

ここに音波を加えると、電流と電圧が単純な比例関係ではないことに加えて、階段状の変化をするようになります(図2下段中央の赤線)。しかも、階段状の変化は規則的に現れ、その間隔が与えた音波の周波数(ω)倍になることが分かりました。これは、電荷密度波の滑り運動と音波の振動運動とが干渉して起きる同期現象と理解されます。実験では、この変化を見やすくするために抵抗(dV/dI)に直して測定します(図2右端の図)。すると、階段状の変化は鋭いピークとなって現れます。これらのピークは、周波数(ω)倍に比例する電流のみに現れるので、音波をかけた場合(On)とかけていない場合(Off)の電流電圧特性の違いは明確です。しかも、これらの変化は急激なので、音波が加わったことを高感度に測定できる可能性があります。また、ピークの間隔から、ωの値を決める使い方も考えられます。

現在、エレクトロニクスは、電子の持つ磁気(スピン)を応用するスピントロニクスへと進化を続けています。磁気の流れであるスピン流を音波に変換して遠くに運ぼうとする研究なども進展しています。本研究の成果が、これら最新技術の発展をさらに先へと押し進め、音波そのものが情報技術の一端を担うようになることが期待されます。

本研究は、日本学術振興会科学研究費基盤研究(C)(JP20K03810)「量子クラスターによる磁気熱輸送現象の理論」、基盤研究(S)(JP21H04987)「中性子スピン偏極物性科学の開拓」の助成を受けたものです。

(森 道康)